Défendre le sujet, même au travail (donc la laïcité)

- contact083742

- 19 oct. 2025

- 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 20 oct. 2025

La loi de 1905 dévoyée

Ici on soigne le travail, pas les gens. Et ces derniers temps, j’ai le sentiment qu’il faudrait aussi soigner la laïcité. Non pas la loi de 1905 elle-même, mais l’idée qu’on s’en fait, la manière dont elle est invoquée, instrumentalisée, simplifiée. Car la laïcité qu’on nous sert aujourd’hui n’est plus un principe juridique : c’est une morale d’ordre, un discours de surveillance du réel.

Et ce glissement, je le vois partout : dans les débats publics, dans les institutions, et jusque dans les entreprises où j’interviens. La laïcité devrait garantir la liberté du sujet, elle sert désormais normaliser les comportements.

Du droit à la morale

La laïcité, dans son texte fondateur, n’était pas un "état d’esprit" ni une identité politique : c’était un principe de droit. Elle fixait la séparation entre les Églises et l’État, garantissant à chacune et chacun la liberté de conscience (le droit de croire, ne pas croire, de ne pas s'intéresser à la question religieuse). Elle ne demandait pas aux individus d’être neutres : elle exigeait que les institutions le soient.

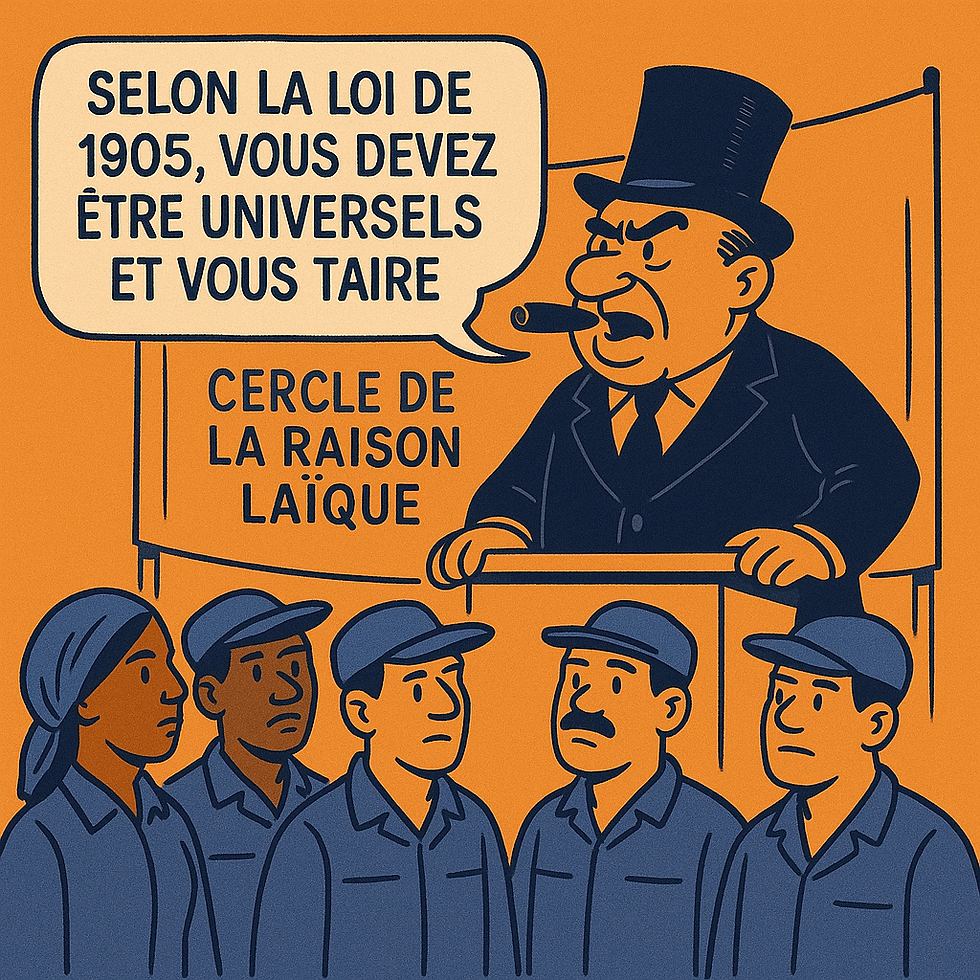

Mais depuis quelques années, et singulièrement depuis les attentats atroces qui nous ont toutes et tous marqué.es à vie, cette laïcité juridique a été remplacée par une laïcité morale, supposée définir ce qui est “acceptable” dans la société. Un discours de vertu, souvent porté par des voix médiatiques ou politiques qui s’auto-désignent comme “républicaines”. On ne parle plus de cadre collectif, mais de pureté symbolique. Et cette morale s’exprime désormais au nom de “la raison”, du “bon sens” ou du “vivre-ensemble”.

Le hors-série de Charlie Hebdo, La laïcité expliquée à la gauche, en est un bon exemple. Sous prétexte de pédagogie, il propose une laïcité de surplomb : celle d’un camp éclairé qui viendrait rééduquer les autres. Mais cette posture ne défend plus un principe universel : elle dicte une norme morale, elle désigne les bons et les mauvais citoyens.

Et je passe sur le fait que cet opuscule est passablement complotiste, car c'est un autre sujet...

Dans le travail, la laïcité morale se transforme en discipline

Dans certaines entreprises que je connais, dès qu’un désaccord surgit en lien avec une question plus ou moins religieuse (il est parfois difficile, d'ailleurs, de faire un quelconque lien avec la foi), dès qu’une différence s’exprime, on en appelle à “la laïcité”. Mais rarement pour défendre la liberté de chacun : plutôt pour la faire taire.

Choses vues, parmi d'autres :

Une salariée avait demandé un aménagement ponctuel d’horaires au moment de fêtes religieuses : on lui a répondu “la République est la même pour tous”. Paradoxalement, pas pour cet autre salarié à qui l'on a accordé des aménagements pour préparer un événement sportif.

Un syndicat a soulevé une inégalité de traitement : la direction a invoqué la “neutralité de la mission de service public”.

Un CSE a proposé un temps de parole sur les discriminations : on l'a fortement recadré : “pas de politique ici”.

Un violent débat s'est tenu sur le port du voile dans une activité de relation client en back office. On s'étonne alors de la présence d'une icone chrétienne sur le bureau de la direction. Elle répond que son bureau est "privé" et que, je traduis, "on est chez nous n'est-ce pas ?"

...

Dans ces situations, la laïcité n’est pas le cadre du dialogue : elle en devient l’interdiction. Elle transforme le principe d’égalité en un outil de régulation sociale, un langage d’ordre au service de la tranquillité institutionnelle.

C’est là tout le paradoxe : cette laïcité prétend défendre l’universel, mais elle nie la singularité des sujets qui font vivre le collectif de travail. Elle commence par leur dire "ne soyez pas ce que vous êtes, soyez autre chose que vous-mêmes" (si possible, soyez "comme moi").

Le camp de la raison et la peur du sujet

Derrière cette évolution, on trouve un autoproclamé camp de la raison : un ensemble d’acteurs et actrices, éditorialistes, associations “républicaines” ou élu.es. Autant de voix très rarement connectées au mode du travail, soit dit en passant. Ils et elles parlent au nom de la lucidité, du bon sens, de la vigilance démocratique. Mais ce camp-là n’aime pas le sujet. Il aime l’ordre, la norme, la cohérence apparente. Et il craint ce que le sujet introduit : du trouble, du conflit, de la complexité.

Soyons clairs : il n’est pas ici question de tolérer qu’un individu s’arroge le droit de ne pas collaborer avec des femmes, de refuser de porter ses équipements de sécurité ou de contourner le principe de neutralité du service public. Quelles qu’en soient les raisons, religieuses, culturelles ou personnelles. Ces comportements ne relèvent pas de la liberté de conscience, mais d’une atteinte au cadre collectif.

Ces situations existent mais elles sont extrêmement rares. Et leur rareté ne justifie pas la suspicion généralisée qu’on fait peser sur des millions de personnes. C’est justement parce que la laïcité est un principe juridique qu’elle peut arbitrer ces tensions sans basculer dans la morale. Elle n’a pas besoin de croisade : elle a besoin de droit, de raison, et d’équité.

C’est tout autre chose que d'invoquer le principe de laïcité pour faire taire toute singularité, toute parole critique, ou toute exigence d’un traitement digne. C’est ce glissement-là, discret mais profond, qui menace aujourd’hui le sens même du principe.

Le discours "néo-laïque" devient un discours de désubjectivation : il ne vise plus à protéger la liberté de chacun, mais à gommer ce qui déborde. Et dans cette logique, le “camp de la raison” ne défend plus la République : il défend sa propre place dans l’ordre social.

Car force est de constater que cette néo-laïcité morale s’emploie surtout à rendre illégitimes les paroles minoritaires. Celles des femmes qui dénoncent le sexisme, des personnes racisées qui parlent de discrimination, des jeunes qui questionnent les symboles d’autorité. Leur parole est vite taxée de “communautarisme”, d’“idéologie”, d’“atteinte à la neutralité”... quand la contradiction ne cède pas carrément à la panique morale du "wokisme".

Ainsi, sous couvert d’universalité, la laïcité et le principe d'universalité servent à neutraliser la critique sociale. La neutralité n’est plus un cadre, c’est une arme symbolique. Et c’est toujours celui ou celle qui est déjà fragile qui s’y heurte.

Retrouver la laïcité du travail réel, défendre le sujet

Dans le travail réel, la laïcité n’est pas une morale, c’est une architecture du commun. Elle permet que des personnes différentes fassent cause commune sans imposer leurs convictions. Elle n’interdit pas la subjectivité : elle la rend possible dans un cadre de respect mutuel. Elle protège la possibilité d’être soi parmi les autres, sans domination ni effacement.

Et c’est bien ce que les psychologues du travail défendent, chaque jour, dans les collectifs : la reconnaissance du sujet comme condition du vivre-ensemble. Le collectif ne se construit pas sur la neutralisation des différences, mais sur leur mise en dialogue. C’est ce dialogue-là, concret, vivant, qui fait tenir le travail, pas les injonctions à la neutralité morale.

Face à cette nouvelle laïcité moralisée, il faut revenir à l’essentiel : défendre la laïcité, la vraie, ce n’est pas défendre une identité nationale ou une orthodoxie républicaine. C’est défendre le droit de chacun à penser, croire, douter, agir sans devoir renoncer à sa singularité.

Défendre la laïcité, la vraie, c’est donc défendre le sujet : celui qui peut exister autrement, contester, créer du sens, sans être suspect. C’est défendre le principe même de l’universel : non pas ce qui uniformise, mais ce qui relie sans réduire.

Défendre l’universel, ce n’est pas demander à l’autre d’être neutre. Ce n’est pas lui dire : “sois comme je te demande d'être”. C’est lui permettre d’être pleinement elle ou lui, dans un monde où nos libertés s’articulent plutôt qu’elles ne s’annulent.

Mais ce n'est visiblement pas le monde que désirent les cercles laïques et de "la raison".

On termine en chanson ?

"Soyons wokistes", sur un texte du Psy du Travail