Pour en finir avec le "modèle Gollac"

- contact083742

- 16 juil. 2025

- 6 min de lecture

Je ne suis pas philosophe. Je n’ai pas étudié Baudrillard à l’université. Mais son Simulacre et Simulation m’a marqué. Ce qu’il dit, dans cet ouvrage, de la disparition du réel derrière ses représentations... a fini par me sauter aux yeux dans un tout autre domaine : les interventions RPS en entreprise. Quel rapport ? C'est ce que nous allons tenter de voir.

Je propose ici une lecture un peu critique de ce qu’on appelle aujourd’hui, un peu vite, le "modèle Gollac". Un cadre bien connu des psychologues du travail et des intervenant·es en santé au travail, dont l’usage est devenu si automatique qu’on ne l’interroge plus. L’idée que je défends est simple : et si ce "modèle", au lieu de révéler la réalité du travail, contribuait à l’effacer ? Et si, sous couvert d’objectiver, il aplatissait toute forme de conflit, d’engagement subjectif, de vécu situé ?

Une catégorisation devenue modèle

Commençons par un point souvent oublié : les auteurs du rapport Gollac, publié en 2011 par le Collège d’expertise sur les RPS, n’ont jamais prétendu proposer un modèle. Ils ont élaboré une utile catégorisation des risques psychosociaux à partir d’une revue de littérature scientifique. Autrement dit, une typologie descriptive, issue d’un travail de synthèse, permettant de distinguer six grandes familles de facteurs de RPS : intensité du travail, exigences émotionnelles, autonomie, rapports sociaux, conflits de valeur, insécurité socio-économique.

Mais une catégorisation n’est pas une modélisation. Une catégorisation décrit. Elle classe des éléments selon des critères. Elle permet d’ordonner, de mieux se repérer, de former et d'informer sur le sujet. Une modélisation, en revanche, propose un schéma explicatif. Elle sélectionne certaines variables, les articule entre elles, et prétend produire une représentation du fonctionnement d’un phénomène.

Le problème, c’est qu’une paresse intellectuelle collective a cru pouvoir transformer une typologie en modèle. Et ce faux modèle s’est imposé partout et dans toutes les situations comme grille d’analyse, cadre de diagnostic et comme outil prêt-à-l’emploi. Il a été repris dans les questionnaires, dans les entretiens, dans les expertises (pas les miennes), dans les outils RH... souvent sans qu’on interroge ce qu’il permet ou empêche de voir.

Le modèle comme fiction rassurante

C’est là que Baudrillard entre en scène. Dans Simulacre et Simulation, il décrit comment une image peut perdre tout lien avec la réalité qu’elle prétend représenter, jusqu’à devenir un simulacre : une image qui ne renvoie plus à rien, sinon à elle-même.

Ce processus se joue en quatre temps : d’abord l’image reflète la réalité, puis elle la déforme, ensuite elle prétend être la réalité, enfin elle ne renvoie plus qu’à un ensemble de signes. Elle est alors une pure simulation.

Ce que produit le "modèle Gollac", dans bien des diagnostics RPS, relève de ce processus. En le plaquant mécaniquement sur les situations, on produit une réalité conforme au modèle, et non une lecture du réel. Et ne dites pas que j'exagère, vous l'avez forcément déjà constaté.

Les salarié·es racontent des impasses, des dilemmes éthiques, des logiques absurdes, des conflits internes. Mais on leur répond avec un histogramme sur les exigences émotionnelles. On mesure l’autonomie... alors qu’ils n’ont jamais été aussi seuls. On parle d’insécurité, quand ils décrivent du chantage quotidien.

Bref, le diagnostic ne reflète pas ce qu’ils vivent, mais le transforme en indicateur.

Et tout cela donne l’illusion de "l’avoir vu", de l'entendu et du pris en compte. Le simulacre est là : on croit avoir observé le travail, mais on a seulement observé ce que le modèle nous contraignait à voir.

Ce que cette logique efface

Le plus problématique, c’est que ce cadrage modélisé de la souffrance au travail efface la possibilité même d’un conflit. Il traite l’organisation comme un facteur parmi d’autres, plus ou moins figé, plus ou moins manipulable, et non pas comme une structure de pouvoir, une fabrique perpétuelle de normes, un espace d’injonctions et d’arbitrages.

Ce que vivent les salarié·es, ce n’est pas une "baisse de reconnaissance" ou un "manque de soutien" dans l’absolu. Ce sont des contradictions insolubles, des pressions permanentes, des injonctions paradoxales, des absurdités managériales. Il y a des histoires de métier qui s'entrechoquent, il y a des bricolages à inventer pour faire face. Autant de choses qu'aucun item de questionnaire ne capture.

Alors, en "objectivant" la souffrance dans des cases préexistantes, le faux modèle Gollac renvoie la possibilité du changement à une logique gestionnaire. Un plan d’action, quelques groupes de travail, un tableau de bord, un module de formation et zou ! Le travail, lui, reste fondamentalement intouché.

L’aplatissement du monde au travail

Pour aller plus loin, j’aimerais de nouveau convoquer, à la suite de mon épisode #16, une autre lecture critique : celle d’Olivier Roy. Dans ses travaux sur la culture, il décrit un phénomène qu’il appelle l’aplatissement du monde : la disparition des ancrages culturels, historiques, symboliques, au profit d’un usage désitué, individuel, et surtout fonctionnel des signes.

Pour illustrer ce mécanisme, que je généralise sans vergogne ni précautions au sujet de cette note, je propose un exemple personnel. Vous avez peut-être un petit Bouddha sur votre bureau (une statuette) ? Il "apaise", il "inspire", il "vous parle". Mais connaissez-vous vraiment le bouddhisme ? Ses écoles, son histoire, ses ancrages culturels, ses tensions internes ? Probablement pas. Et ce n’est pas condamnable du tout ! Ce Bouddha est simplement... de la décoration. On y projette ce qu'on veut, sans jamais interroger ce que cela signifie dans son contexte d’origine.

Eh bien selon moi, un "questionnaire Gollac" est à l’analyse du travail ce que le Bouddha de bureau est à la culture. Il donne un sentiment d’accès à quelque chose de profond (la souffrance, la charge, le rapport au travail) mais il fonctionne sur le mode de la projection. Il permet de cocher, parmi des catégories attendues, ce qu’on ressent, ce qu’on perçoit ou ce qu’on croit voir. Et ce n’est pas forcément inutile. C’est même souvent sincère. Mais ce n’est pas une analyse du travail, c’est de la déco méthodologique.

Le soi-disant "modèle Gollac" (forcément aplati) ne propose pas une lecture psychosociale au sens fort, c'est à dire située, subjective, conflictuelle ou dynamique. Il propose une lecture de surface. Une lecture où les récits deviennent des items, les tensions des facteurs, les conflits de valeurs des écarts perçus, les vécus collectifs des moyennes statistiques.

Il ne reste alors que des tableaux, des scores, des zones à "améliorer" et, trop souvent, des smileys. Le fond évacué, ne reste que la forme. L’intervention devient une simulation, qui rassure tout le monde, sauf éventuellement celles et ceux qui continuent à vivre le réel du travail. Mais on a écouté et traduit, on a "fait le job".

Psychologues du travail : quelle place voulons-nous occuper ?

Cette note, je l’écris aussi pour mes collègues psychologues du travail. Celles et ceux qui savent parfaitement ce qu’est une analyse du travail réel, qui ont été formé·es à penser la subjectivité en acte, les conflits de normes, les stratégies défensives, le sens au travail. Pourquoi continuons-nous si souvent à plaquer des modèles gestionnaires sur des situations qui exigeraient toute notre finesse clinique ?

Le cadre issu du rapport Gollac a son utilité. Il peut structurer une démarche pour des interlocuteurs qui n’ont pas de formation sur la subjectivité au travail, par exemple pour des RH qui cherchent un point d’appui, ou certains médecins du travail que je connais. Très bien. Mais ce n’est pas une méthode d’intervention, ni une grille de lecture du réel, et encore moins une analyse du travail.

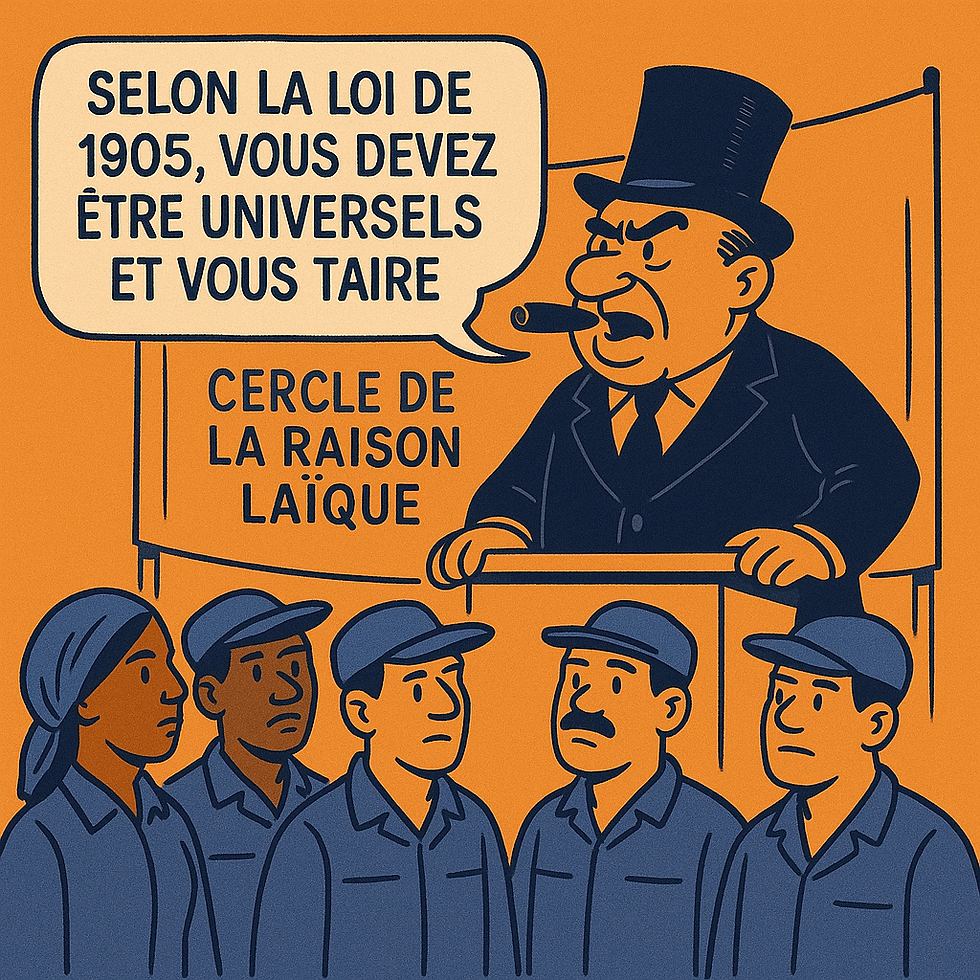

Nous devrions être capables de dire que cette catégorisation est utile comme repère, mais dangereuse comme cadre exclusif. De refuser d’être les auxiliaires d’un management qui veut "prendre soin" tout en maintenant les mêmes logiques absurdes.

Nous devons redonner au travail sa profondeur, sa densité, sa conflictualité. Refuser l’aplatissement, résister à la tentation de l’outil bien fait... qui fait taire ce qu’il prétend montrer.

Conclure, oui, mais provisoirement

Cette note n’est pas du tout une condamnation du "rapport Gollac" qui, je le répète, a son utilité pédagogique. C’est un appel à en finir avec sa déformation en "modèle", à refuser qu’il devienne l’unique façon d’aborder la question des RPS. À dénoncer les simulations d’écoute qui masquent l’évitement du réel.

Si nous voulons soigner le travail, et pas seulement produire des rapports de gestion qui donnent l’illusion de le faire, alors il faut retrouver ce que nos disciplines savent faire de mieux : écouter ce qui déborde, analyser ce qui résiste, penser ce qui échappe... et mettre en place une clinique du travail.

Ne laissons la prévention des risques se transformer en simulacre, ou en opération d’aplatissement du monde.

On en débat ?