Une CNV qui naturalise les inégalités de genre (2 exemples)

- contact083742

- 11 mai 2025

- 3 min de lecture

J’évoque dans l’épisode 17 ma récente rencontre, sur le terrain, avec la communication non violente. Je me propose d’en dire un peu plus.

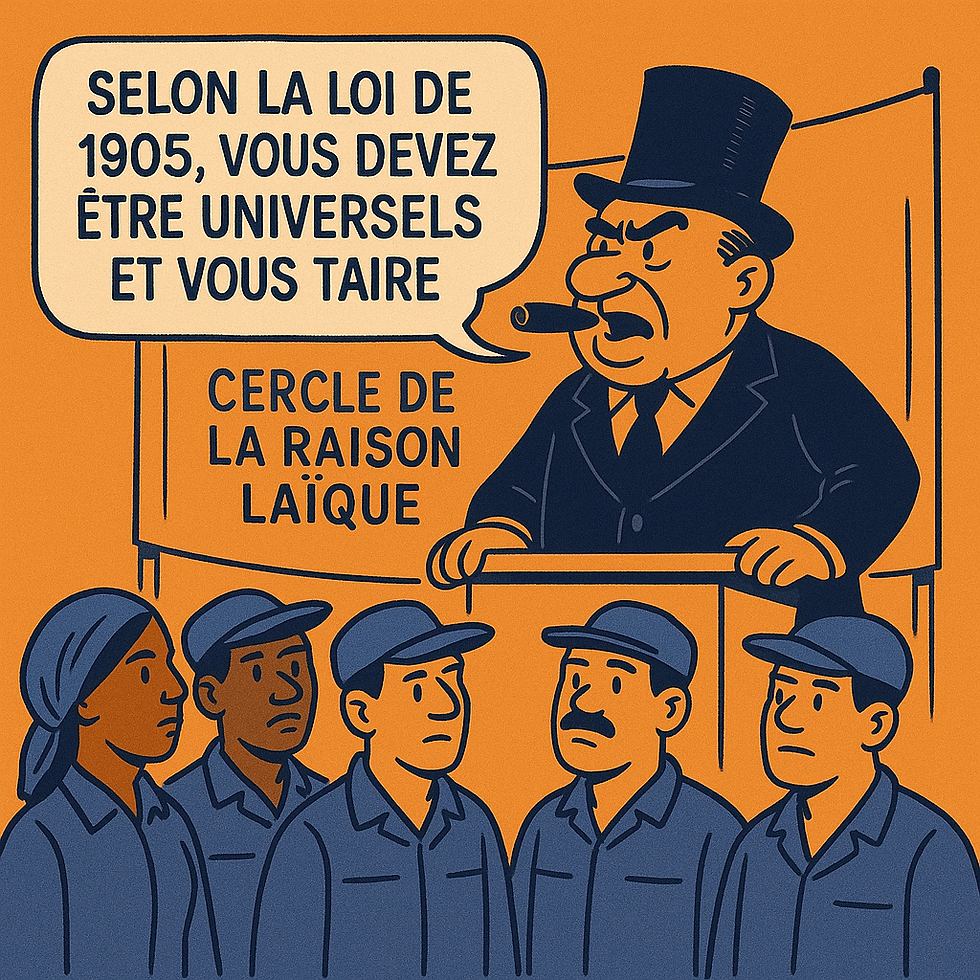

La communication non violente (CNV) est souvent présentée comme un outil de résolution de conflits et d’amélioration du climat social. Mais, dans de nombreux contextes professionnels, elle se limite à traiter le symptôme – le malaise ou la souffrance vécue individuellement – sans jamais s’attaquer à la maladie, c’est-à-dire aux causes collectives et organisationnelles, et notamment celles liées aux inégalités de genre. Pire, son usage superficiel peut contribuer à renforcer et à naturaliser ces inégalités, en les rendant invisibles ou en les présentant comme des difficultés personnelles à surmonter.

Individualiser la souffrance, masquer la structure

Dans une entreprise industrielle où j’ai récemment réalisé une mission, j’ai pu observer un atelier composé majoritairement de femmes. Le contexte est marqué par la forte charge mentale d’un travail minutieux, une pénibilité significative liée aux cadences, et des conditions de travail typiques du travail des femmes : « double journée » (cumul de l’emploi et du travail domestique), manque de reconnaissance, rémunération au plancher de la convention collective. Le manager, un homme, y multipliait depuis des années les insultes, haussements de ton et remarques sexistes à l’encontre de son équipe féminine.

Après de multiples signalements de ras-le-bol, la direction a choisi de réagir en inscrivant l’ensemble des managers à une formation à la communication non violente. Cette démarche a ainsi déplacé le problème sur le terrain de la gestion individuelle des émotions et des conflits : il s’agissait d’apprendre à mieux s’exprimer, à mieux écouter, à « mieux vivre » les tensions afin de les « réguler ». Le symptôme – la souffrance ressentie par les salariées – était traité comme une question d'approche personnelle, alors que la maladie – l’organisation du travail, la tolérance au sexisme, l’absence de politique de prévention – restait intacte.

En se limitant à la sphère individuelle, la CNV a été l'instrument d'une invisibilisation des rapports de pouvoir et des normes collectives qui autorisent la discrimination et la violence sexiste. Ce déplacement du problème contribue à le naturaliser : il laisse entendre que la difficulté à « bien communiquer » ou à « gérer ses émotions » serait une question de tempérament, et pourquoi pas de genre, et non le produit d’un système organisationnel inégalitaire. La focalisation sur la dimension « relationnelle » du travail a en outre évacué toute réflexion sur l'organisation et sur la pénibilité, sur lesquelles il était pourtant possible de se pencher pour améliorer les choses.

Quand la CNV naturalise des stéréotypes de genres

Dans une autre mission, un conflit opposait deux professionnelles (femmes). La DRH (une femme aussi) a proposé une formation à la CNV pour « apaiser » les tensions, sans jamais interroger les causes du désaccord : surcharge de travail, objectifs contradictoires, manque de moyens. Plus insidieusement, cette démarche s’appuyait sur un stéréotype sexiste plus ou moins assumé : l’idée que les femmes seraient naturellement plus sujettes à l’énervement et auraient besoin d’apprendre à « se canaliser ». Ici encore, la CNV a servi à individualiser et à """psychologiser""" un problème collectif, renforçant l’idée que les difficultés relationnelles relèveraient de la nature ou de la psychologie féminine, et non d’une organisation du travail défaillante.

Ainsi, en prétendant traiter le symptôme, la CNV peut contribuer à renforcer la maladie : elle masque des stéréotypes, et donne l’illusion d’une prise en charge alors que rien ne change sur le fond. Ce processus participe à la reproduction, voire à la naturalisation, des inégalités de genre dans les organisations.

La CNV agit (très mal) sur le symptôme, pas sur la maladie

La communication non violente n’est pas seulement critiquable pour son approche ésotérique ou pseudo-psychologique ; sa limite principale réside dans le fait qu’elle ne règle aucun problème structurel du travail. En prétendant traiter le symptôme – la souffrance ou la tension vécue individuellement – la CNV détourne l’attention du véritable enjeu, la maladie, qui est collective et organisationnelle.

Ce déplacement du regard contribue particulièrement à naturaliser les inégalités de genre et à renforcer leur invisibilité. Tant que la CNV sert d’alibi à l’inaction structurelle, elle ne fait qu’apaiser temporairement les ressentis sans jamais transformer les causes profondes des discriminations et des rapports de pouvoir.

Pour progresser vers l’égalité réelle, il est indispensable de ne pas se contenter de traiter la souffrance individuelle par des outils de communication. Il faut interroger et transformer les structures, les pratiques managériales, les normes collectives et les stéréotypes qui produisent et reproduisent les inégalités de genre. En bref, soigner le travail et pas les gens.